構図について記事を定期的に書こうと思っていましたが、前回から1年も経っていました。完全に忘れていた。

構図を組み立てる過程②!霧の樽前ガローで撮影した時に考えたこと。

ということで、今回は冬にとった氷塊の写真について、どうしてこのように撮影したのか、簡単に解説していきたいと思います。

皆さんの参考になるかは分かりませんが、他人の撮影過程は興味深いですよね。

目次

氷塊の写真を撮影した時に考えたこと

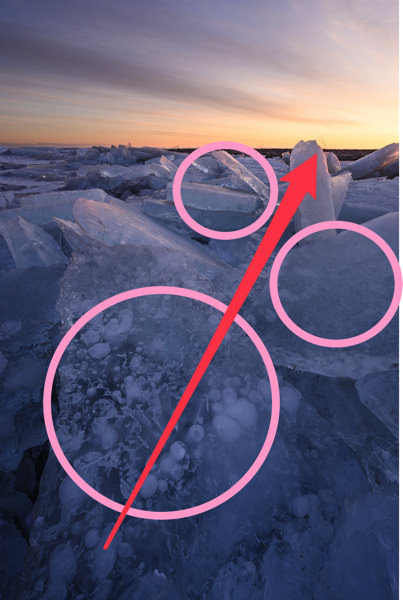

氷塊の写真というのはこれです。

十勝川の河口で撮影した写真です。

私がこれを撮影した時の過程について書いてみたいと思います。

現場を見て感じたこと

この場所はジュエリーアイスで有名な場所です。しかし、この日は肝心のジュエリーアイスがありませんでした。

しかし、十勝川の河口まで行くと写真映えしそうな光景を発見。その時に印象的だったことは以下の点です。

- ゴロゴロと折り重なる巨大な氷塊の迫力

- 氷塊の中にアイスバブルがあって興味深い

- 朝陽と雲が綺麗

- 氷が光を透過したり反射したりして綺麗

まず、この日の前日は強風が吹き荒れ、それに押された川の分厚い氷が川岸へ打ち上げられていました。メートル級の巨大な氷塊が折り重なり迫力を感じられた。

その巨大な氷塊の中に、アイスバブルを含んでいるものがあり、これがあのチーズみたいなジュエリーアイスの原因かと思い、とても興味深く感じられました。

この日は朝焼けが綺麗で、筋状の雲も伸び壮大な雰囲気でした。

最後に、氷塊に光が透過したり、反射したりするのがとても美しかったです。透明度の高い氷である証拠。これが海に流出し、ジュエリーアイスになります。言わば宝石の原石みたいなもの。

以上のことを踏まえ、構図を組み立てて行くことになります。

具体的に構図を決めて行く

どの氷塊に着目するか

まず、撮影スポットの中で具体的にどの場所で撮影するのか決めていきます。

氷塊といっても無数にあり、中にはあまり透明度が高くなく濁っているもの、小さいもの、形の悪いものもあります。それらは避けたい。

そして、ここで思い出したいのが「氷塊の中にアイスバブルがあって興味深い」と現場を見て感じた点です。この点を写真に盛り込むために、アイスバブルが適度に入り込んでいる氷塊を探します。

探すポイントは歩き回り、よく観察することです。これしかありません。結果的に写真の氷塊を手前に配置することになりました。

アイスバブルがポコポコとあり、透明度も悪くない、画面に収まる程度に程よい大きさ、そしてカメラ側に傾斜しており撮影しやすいです。また、この氷塊だけでなく、後ろに続く氷塊のバランスもよかった。

これで撮影する場所が具体的に決まりました。次の過程です。

画角の選択

撮影する画角の選択ですが、ここでは超広角の一択でした。

やはりぐっと氷塊の迫力を出すなら超広角でパースを効かせるのが一番です。

なので、私が使える中で最も広角である焦点距離14mmを選びます。

横構図か縦構図か

横構図か縦構図の選択です。私は縦構図を選択しました。

理由としては、氷塊が高く折り重なっている範囲はそれほど広くなかったからです。横構図だと左右にただの凍結した川や、ただの河岸が写ってしまいます。その左右をカットする為に縦構図にします。

ただし、横構図であれば、朝日も入れられるし、壮大な筋状の雲もダイナミックに入れられるのも確かです。

ですが、メインは折り重なった氷塊なので、氷塊の密度を優先し縦構図にしました。

ここまでの過程で、具体的な撮影場所、超広角で迫力を出す、縦構図で氷塊の密度を優先する(横構図で余計なものは写さない)、ということまで決まりました。あとはさらに構図を作って行きます。

構図的に気にしたポイント

まずは、パースペクティブを効かせるために、超広角で手前の氷塊にぐっと寄ります。ただし、あまり寄り過ぎてもバランスがよろしくないので、モニターを見ながら適度に寄ります。

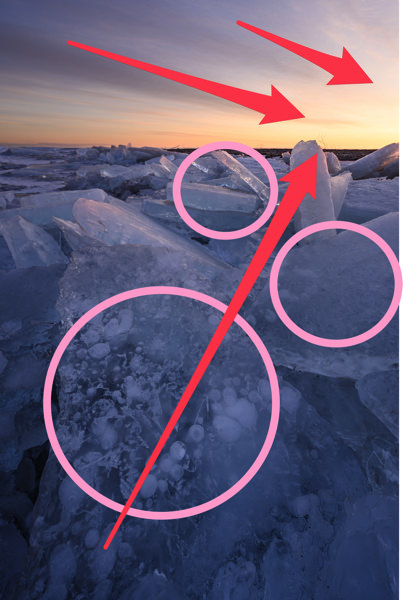

そして、リーディングラインを気にします。ここでは氷塊がダン・ダン・ダンと続くように意識しました。

氷塊がダン・ダン・ダンと続くことで、奥に続くリーディングラインが生まれます。光の当たり方も丁度、リーディングラインをなぞるようになっていますね。

最も大切なポイントは、この時にはカメラのポジション(高さ)やアングル(上下の向き)を細かく変え、ベストだと思う位置を探ることです。わずかなポジションやアングルの変化でも、写真の印象がガラリと変わるので、妥協せずに様々なパターンを模索します。

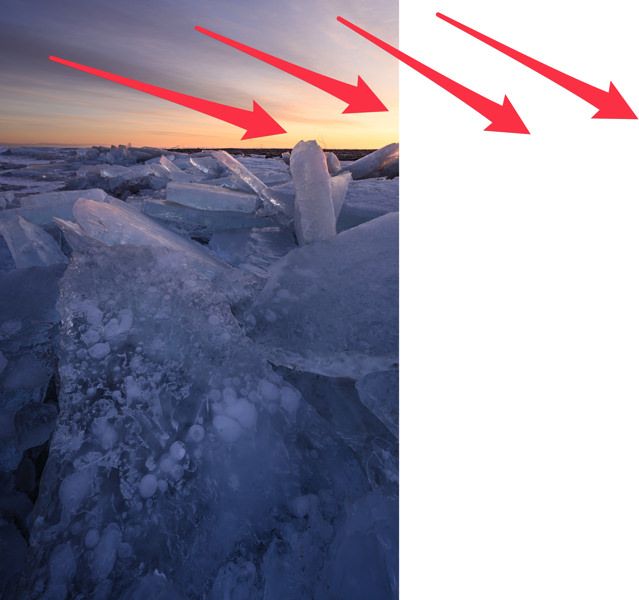

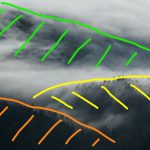

それから氷塊のリーディングラインの先に、筋状の雲が収束するようします。この雲は画面の外ではこのような感じで流れていました(ちょっと分かりにくいですが)。

なので、地面のリーディングラインの収束点と、筋状の雲の収束点が重なるようにカットします。どちらかと言うと、これは結果的にそうなったという感じすが。

あと、空と地面の割合について、定石としては空1/3、地面2/3ですが、あまり気にしません。結果的には地面が2/3よりも広くなりましたがオッケーです。

最終的にリーディングラインはこのように配置されたことになります。

これで構図の完成です。

カメラ設定とその他について

カメラの設定については、焦点距離14mm、F11、ISO100、SS1/30秒です(三脚使用)。

そして、手前にぐっと寄っているので、F11では全体が被写界深度に収まりません。なので、3枚を深度合成しています。

具体的なレタッチ手順は構図の話とは逸れるので、ここでは省きますが、ささっとレタッチして写真の完成になります。

まとめ

このように構図を決めて行くと割と時間が掛かります。マジックアワーは本当に短い間しかないので、いかに手際よく構図を決められるかが勝負。そのためには経験も必要でしょうし、機材もできるだけ良いものの方が優位だなと思います。三脚や雲台がよろしくなく操作に手間取っては時間が勿体無いです。

あと、ロケハンする時間があれば良いでしょうね。

失敗しない一眼レフカメラの三脚の選び方!4つの三脚選びで押さえるべきポイント。

失敗しない一眼レフカメラの三脚の選び方!4つの三脚選びで押さえるべきポイント。 NDフィルターが欲しい。NDフィルターの選び方とおすすめNDフィルター。

NDフィルターが欲しい。NDフィルターの選び方とおすすめNDフィルター。 初めてのフルサイズ機でセンサークリーニング!センサーのゴミ・ほこりを自分で綺麗にしよう!

初めてのフルサイズ機でセンサークリーニング!センサーのゴミ・ほこりを自分で綺麗にしよう! 一眼レフカメラの購入で一緒に必要なもの!初心者がカメラとレンズ以外に揃えるものとは!?

一眼レフカメラの購入で一緒に必要なもの!初心者がカメラとレンズ以外に揃えるものとは!? Sigma(シグマ)14㎜F1.8Artをレビュー!Nikon(ニコン)14-24㎜F2.8と比較してみる!

Sigma(シグマ)14㎜F1.8Artをレビュー!Nikon(ニコン)14-24㎜F2.8と比較してみる!